Vivi em Angola há mais de vinte anos, no tempo em que os telefones-satélite eram tão portáteis como uma mala de cabine (e não sobrava espaço para nenhuma outra mala). O satélite pelo qual comunicava com a redacção do Público em Lisboa, geoestacionado sobre o Atlântico Sul, servia as comunicações da marinha mercante nesse hemisfério. O meu receptor-mala permanecia normalmente calado; não havia nenhuma espécie de “feed”. Era eu que falava através dele, poucas vezes por boca (falar saía caro), quase sempre por escrito (a mala dispunha de um teclado rudimentar, pouco à frente na escala evolutiva do telégrafo). As excepções a esse mutismo eram os apelos de emergência: qualquer S.O.S de um navio na imensa zona de cobertura (e eram frequentes) surgia instantaneamente no écran, com a indicação das coordenadas da embarcação em perigo. Em teoria, o receptor mais próximo tinha a obrigação de atender ao emissor em apuros.

Todos somos navegantes solitários em algum momento das nossas travessias. A eficácia do apelo S.O.S dependia menos da angústia do navio emissor do que de um sentido de comunidade e serviço entre uma constelação de receptores que se desconheciam mutuamente e que, aliás, não tinham (à época, pelo menos) possibilidade de comunicar entre si. Esta impossibilidade de comunicação horizontal não impedia a consciência informal mas imediata do grupo e, dentro dele, a possibilidade e a expectativa de resposta individual. A proximidade circunstancial de um outro receptor activava o protocolo humano de entreajuda; a resposta de um activava o sentido de todos. E para todos os outros – nós, em rede passiva – ficava a ideia muito palpável de que os outros existiam algures para nós. Interessante lição dos marinheiros aos comunicacionistas de ontem e de hoje: a força do S.O.S reside numa presunção de fragilidade comum. A mensagem não é o meio; a mensagem é a afinidade. Talvez Marshall McLuhan estivesse afinal enganado sobre os efeitos da comunicação sobre o indivíduo e a sociedade “depende[re]m da mudança de escala que produz cada nova tecnologia, cada prolongamento de nos mesmos, na nossa vida”.

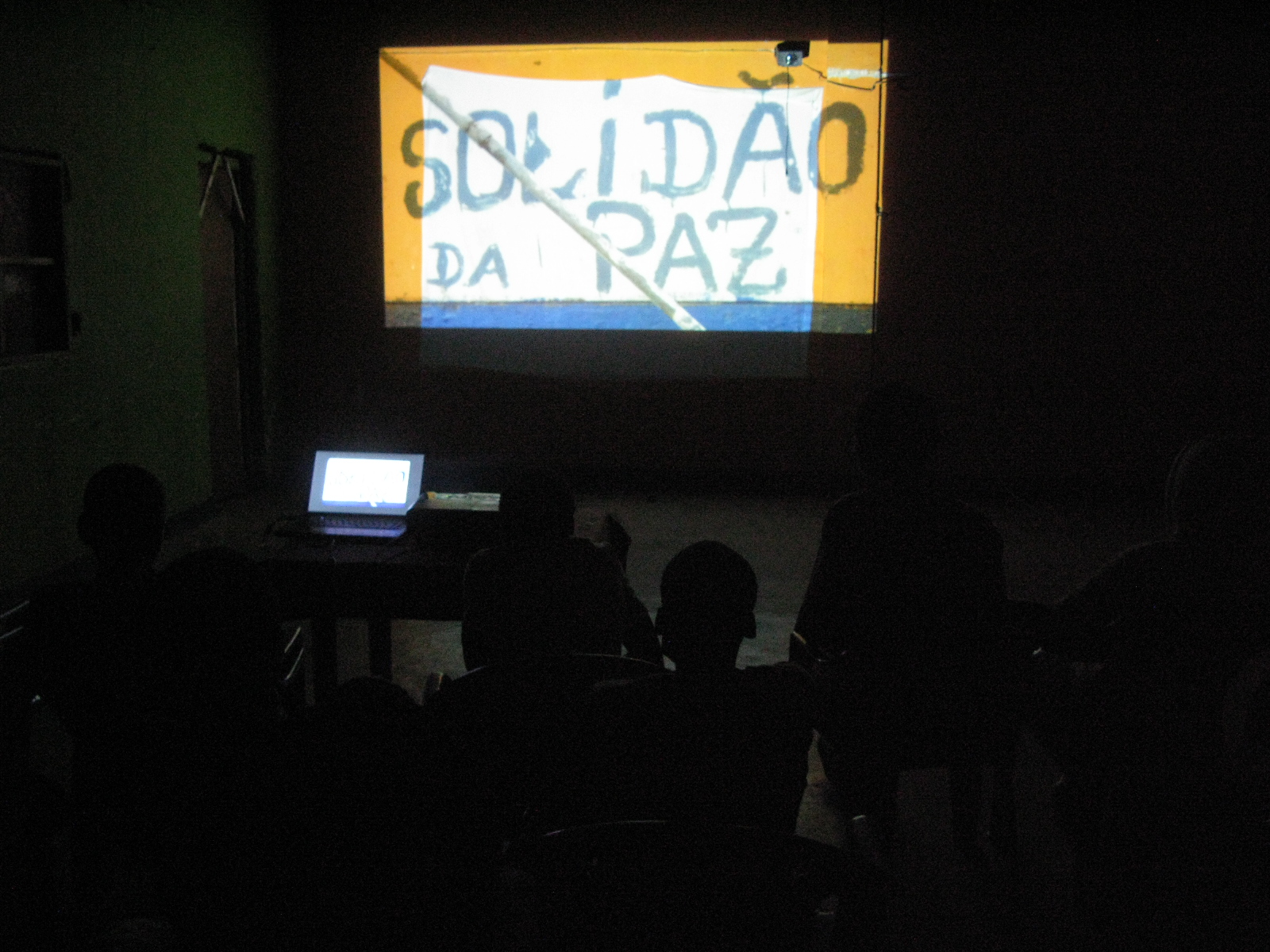

Em algum momento – entre o satélite-mala do final do século passado e a ubiquidade esmagadora da informação na era digital –, a nova tecnologia consolidou e credibilizou a ilusão de que “o prolongamento de nós mesmos” ocupa o espaço útil de todos os outros. Afinal, se todo o mundo é suficiente apenas em cada um de nós, que senso tem prestar atenção ao outro? Esta não é uma solidão nova e, em jornalismo, existe na interrogação recorrente sobre a utilidade e a legitimidade da informação como veículo (no sentido mediático) de afinidade humana. Por outras palavras: o outro é um pouco menos alter para nós se insistirmos em caminhar até ele? Ou isso é uma miragem romântica e anacrónica? De outra maneira, ainda: a essência do jornalismo é o facto ou a relação? “Ilhas de Fogo”, o álbum que publiquei em 2002 com Alain Corbel na ACEP, respondeu ao desafio explícito de articular a integridade jornalística – de processo e de intenção – com a necessidade (e a responsabilidade) de “desocultar”. O álbum, como explicou Fátima Proença sem cerimónias na página de abertura, resultou de “uma visão do mundo , um compromisso ético, um lugar também para uma estética em contramão, frente a uma informação-espectáculo”. Quase vinte anos depois, e tentando guardar a objectividade do jornalista que já não sou, é para mim evidente que o imperativo de desocultar apenas cresceu (e não apenas em relação a África, o tema imediato de “Ilhas de Fogo”), talvez na mesma proporção das possibilidades tecnológicas de olvido e manipulação.

A insularização de todos pela ocultação do mundo de cada um, visível em manifestações políticas, socioeconómicas e culturais de crescente radicalismo e violência, trabalha – ironicamente – através da mitologia do facto. O problema, no entanto, não é apenas, ou não principalmente, a proliferação de “factos falsos” (os “fake news” sempre existiram), mas a ignorância de contexto e a redução dos factos verdadeiros aos seus “resultados”. O jornalismo está hoje acossado por uma infernal inversão do ónus de prova, obrigado a justificar a sua própria utilidade pela produção prévia de prova da sua eficácia. É um ónus pesado e perverso, que vem deformando as prioridades editoriais num imediatismo superficial e consolidando um modelo de negócio que abertamente não pode pagar nem tempo, nem curiosidade (sine qua non da generosidade humana e cívica). Se a notícia não pode mudar o mundo, para quê noticiá-lo? Ou, falando mais claro: a notícia justifica-se pelo retorno do investimento que se vai colocar nela.

Qual é, porém, a métrica deste resultado? Aos economicistas da informação, seria oportuno chamar aqui o conceito de avaliação contrafactual de impacto, usando-o de uma forma construtiva: mostrem-nos a prova credível de que o mundo melhora na medida proporcional à sua ocultação. Em jornalismo, o contra-facto corresponde talvez às muitas dimensões de disponibilidade humana que operam no tempo longo. Os ciclos positivos são lentos em acontecer e sustentam-se de compromissos individuais persistentes projectos numa abertura ao grupo. (“Ilhas de Fogo” é uma colecção desse tipo de histórias.)

Dito de um modo mais tangível: no universo silencioso do satélite-mala, o verdadeiro facto não é a aflição concreta de um mas a certeza da atenção invisível de todos. A melhor notícia é que ela fique por dar.